Dominique Rais

Es ist der 10. Februar 2008. Ein Sonntagnachmittag vor 15 Jahren. Vor der Stadtvilla an der Zollikerstrasse 172 im Zürcher Seefeld fährt ein weisser Opel Omega vor. Drei dunkel bekleidete und bewaffnete Männer steigen aus. Kurz vor 16.30 Uhr betreten die mit Sturmhauben maskierten Räuber das ehemalige Wohnhaus, in dem sich seit 1960 das Privatmuseum der Stiftung Bührle befindet.

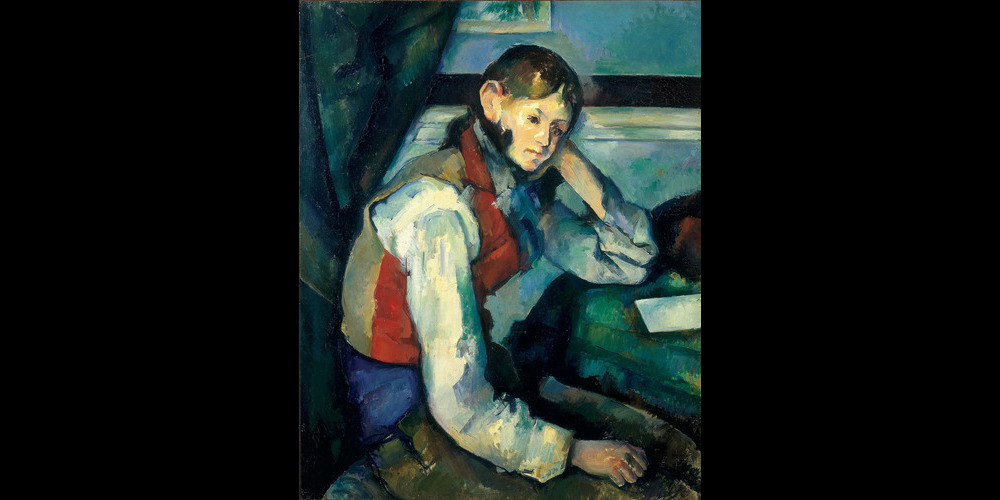

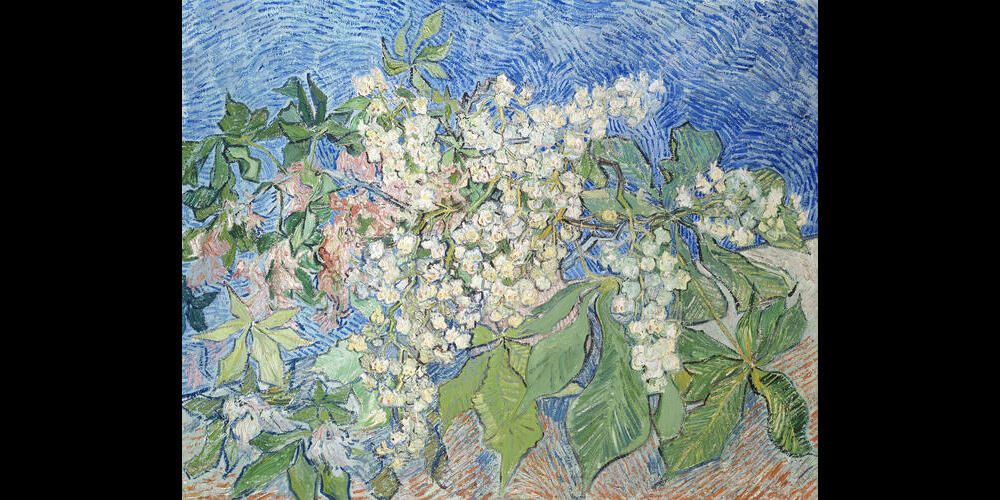

Zu diesem Zeitpunkt halten sich im Museum gut ein Dutzend Besucher sowie einige Angestellte auf. Zum Herzstück der Kunstsammlung von Emil Georg Bührle (1890–1956) gehören zahlreiche bedeutende Werke französischer Malerei. Darunter Gemälde bekannter impressionistischer Künstler wie Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet und Vincent van Gogh. Auf die Werke jener Künstler hatten es auch die Räuber abgesehen.

Mit der Pistole im Anschlag zwingteiner der Männer die Leute im Foyer, sich auf den Boden zu legen. Die beiden anderen stürmen die Ausstellung, wo sie vier der Gemälde an sich reissen. Gerade mal drei Minuten hatte der Kunstraub gedauert.

Die Beute: «Der Knabe mit der roten Weste» von Paul Cézanne, «Ludovic Lepic und seine Töchter» von Edgar Degas, «Mohnfeld bei Vétheuil» von ClaudeMonet und «Blühende Kastanienzweige» von Vincent van Gogh. Der Gesamtwert der gestohlenen Gemälde: 180 Millionen Franken. «Wegen der unvorstellbar hohen Deliktsumme war das weltweite mediale Interesse an dem Fall damals riesig. Bis heute gab es bei der Stadtpolizei Zürich dahin gehend keinen vergleichbaren Fall», erinnert sich die heutige Medienchefin der Stadtpolizei Zürich, Judith Hödl, im Gespräch mit Lokalinfo.

Infolge des Millionen-Kunstraubs rückt das Bührle-Museum, das bis dahin als Geheimtipp in Kunstliebhaberkreisen galt, in den Fokus der Öffentlichkeit. Allen voran die Erben des Kunstsammlers Emil Georg Bührle, auf dessen umfangreicher Sammlung das Privatmuseum im Seefeld basierte, sehen sich mit scharfer Kritik am Vermächtnis des Kunstmäzens, der 1958 den ersten Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich finanzierte, konfrontiert. Denn der Reichtum der Bührle-Familie und der Erwerb zahlreicher Werke ihrer Kunstsammlung, deren Wert von Kunstexperten auf rund 3 Milliarden Franken geschätzt wird, haben eine dunkle Vergangenheit.

Waffengeschäfte und Zwangsarbeit

Es ist Mitte der 1920er-Jahre als Emil Bührle Deutschland verlässt und nach Zürich kommt, um die Leitung der Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon zu übernehmen. Innert weniger Jahre baut er das Unternehmen zum seinerzeit grössten Rüstungskonzern der Schweiz aus.

Er beliefert die Nazis mit Waffen, schlägt aus dem Zweiten Weltkrieg Kapital. Doch Bührle, gebürtiger Deutscher, der 1938 in der Schweiz eingebürgert wurde, hat nicht nur Waffengeschäfte mit den Nazis gemacht, sondern über Tochterfirmen in Deutschland auch von der Zwangsarbeit in Konzentrationslagern der Nazis profitiert. Auch in der Schweiz setzte der schwerreiche Industrielle auf Zwangsarbeit, wie aus einer im August 2021 im «Beobachter» veröffentlichten Recherche hervorgeht.

In der sankt-gallischen Spinnerei und Weberei Dietfurt AG, die ab 1941 zu Bührles Firmenimperium gehörte, wurden Hunderte minderjährige Mädchen aus dem angegliederten und von den Ingebohler Schwestern geführten «Fabrikkloster» Marienheim zwangsinterniert und zu Hungerlöhnen beschäftigt.

Vergangenen September gab das Sozialdepartement der Stadt Zürich, das die damaligen fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen als «eines der dunkelsten Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte» bezeichnete, bekannt, dass jedes Zürcher Opfer von einst als Entschädigung einen kommunalen Solidaritätsbeitrag über 25'000 Franken erhalten soll. Darüber hinaus soll ein Forschungsbericht auch Bührles Verstrickung darin näher beleuchten. Klar ist: Mit der Zwangsarbeit maximierte der Zürcher Industrielle seinen Profit.

Sein eigentlicher finanzieller Reichtum rührte aber aus seinen Kriegsgeschäften. Und so vervielfachte er sein Vermögen von 8 Millionen Franken im Jahr 1938 auf 162 Millionen Franken im Jahr 1945. Das geht aus dem von einer Historikerkommission der Universität Zürich im November 2020 veröffentlichten 234-seitigen Forschungsbericht mit dem Titel «Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus – Die Entstehung der Sammlung Bührle im historischen Kontext» hervor.

In Auftrag gegeben wurde dieser von der Stadt und dem Kanton Zürich in Absprache mit dem Kunsthaus Zürich und der Stiftung Bührle, der Trägerin der Bührle-Sammlung. Seine Waffengeschäfte bildeten die finanzielle Grundlage für seine spätere Kunstsammlung.

Auf der Spur der Kunsträuber-Bande

18. Februar 2008: Bereits acht Tage nach dem Kunstraub kann die Zürcher Polizei einen ersten Teilerfolg verbuchen. Zwei der gestohlenen Ölgemälde, jene von Monet und van Gogh, werden im Fluchtauto, das die Räubern nach ihrem Coup bei der Psychiatrischen Universitätsklinik Burghölzli – unweit des Tatorts – auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt hatten, entdeckt. Vor Ort war damals auch Polizeisprecherin Judith Hödl. «Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt und Spezialisten des Forensischen Instituts wurden aufgeboten», erinnert sich Hödl.