Tobias Hoffmann

Der Techno hat Zürich auf Touren gebracht. Diesen Eindruck muss man haben, wenn Romano Zerbini (Jahrgang 1963) über die Stimmung in Zürich Ende der 1980er-Jahre spricht. Damals sei Zürich sehr grau und langweilig gewesen, erzählt er. «Man wurde von der Polizei abgeholt, wenn man draussen Musik hörte. Wir hatten eine Drogenszene, in der die Leute krepiert sind. Der Kreis 5 war eine Festung. Es war eine sehr belastende Zeit, obwohl kulturell viel geschah. Wenn man tanzen wollte, konnte man nicht mit Turnschuhen in einen Club, man kam nicht hinein. Die wenigen Clubs, die es gab, hatten eine Kleiderordnung.» In diese trübe Zeit brach die Technokultur ein, und innerhalb weniger Jahre entwickelte sich Zürich zu einem der Hotspots der elektronischen Tanzmusik in Europa.

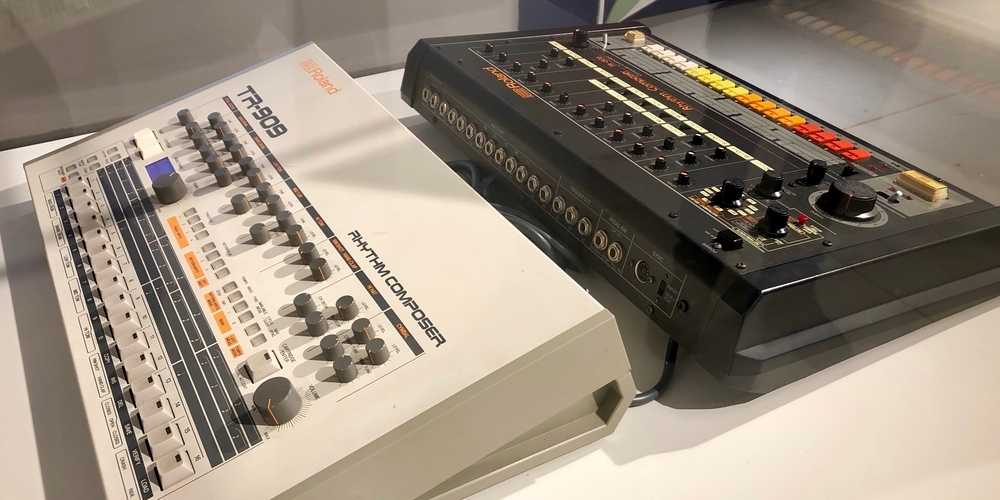

Nun zeigt die Photobastei am Sihlquai bis Ende März zwei Ausstellungen, die diesem Phänomen gewidmet sind: «Techno Worlds», kuratiert vom deutschen Goethe-Institut, zeichnet die globale Entwicklung nach, «The Pulse of Techno» als Eigenproduktion der Photobastei fokussiert auf Zürich. Zerbini nimmt uns mit auf einen kleinen Rundgang durch Letztere und gibt uns anhand von zwei Fotografien und zwei legendären Drumcomputern Einblicke in die Technogeschichte Zürichs.

Immer wieder neu erfunden

Diese Geschichte schreibt sich im Übrigen fort: als Phänomen der Massen bei der jährlichen Street Parade und in zahlreichen Clubs mit einem ausdifferenzierten Programm, das von Goa bis Noise Techno reicht, aber auch in einer alternativen Szene, die laut Zerbini «heute noch sehr virulent und gross ist». Dabei beobachtet Zerbini ein Wiederanknüpfen bei den Anfängen: «Die Musik der Jungen hat als hervorstechendes Merkmal, dass wie damals ein sehr schneller Beat bevorzugt wird, fast 140 bpm (beats per minute), aber die Jungen binden ganz andere Elemente ein. So erfinden sie Techno wieder neu.»