Die Macht von Bildern ist allgegenwärtig – speziell in der Werbeindustrie. Dort ist insbesondere der menschliche Körper ein beliebtes Werbesujet. Für den schnellen Konsum produziert, orientieren sich die Körperbilder dabei an einer vermeintlichen Norm. Kranke, beeinträchtigte, alte, non-binäre, queere oder schwarze Körper erhalten hingegen kaum Sichtbarkeit, wie das Museum für Gestaltung Zürich in einer Mitteilung zur aktuell laufenden Ausstellung «Talking Bodies – Körperbilder im Plakat» schreibt.

Vor allem Plakate, die als Projektionsfläche alltäglicher Sehnsüchte fungieren, erweisen sich dabei als besonders resistent gegenüber gesellschaftlichem Wandel. So sind Körperdarstellungen oft ein Spiegel aktueller oftmals auch kulturell bedingter, sich manifestierter Machtverhältnisse. Die prägendste Normierung von Körpern erfolgt durch das streng binäre Geschlechtermodell von Mann und Frau.

Wissenschaftlich längst widerlegt, wird es durch Bilder und Erzählungen im gesellschaftlichen und privaten Alltag unendlich fortgeschrieben. Gleichzeitig werden darüber Rollenzuschreibungen vorgenommen und sozial konstruierte Eigenschaften von Mann und Frau naturalisiert. In Massenmedien und Populärkultur wird dies besonders deutlich.

Von Sexualisierung bis Stärke

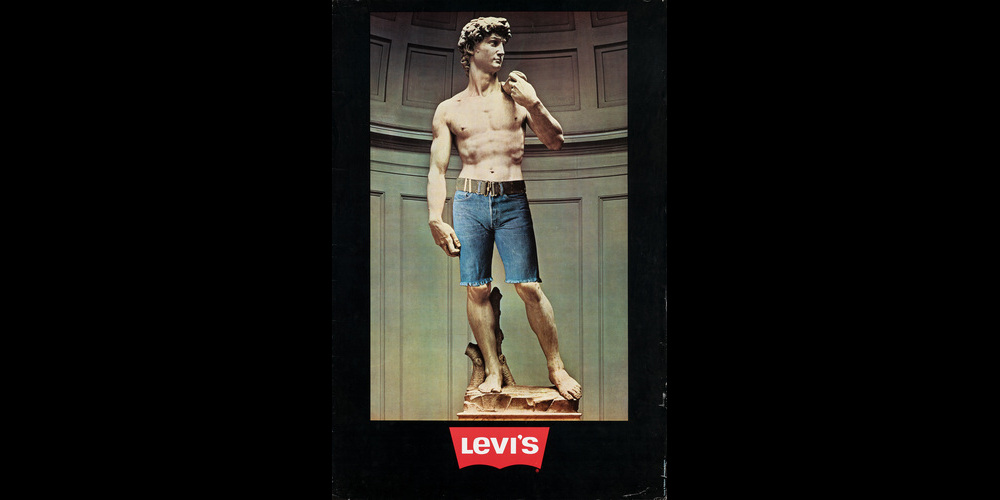

Nackte Frauen und gestählte Männerkörper: Allzu oft bedient sich die Werbeindustrie dieser Art von stereotypisierten Idealbildern. So dient bereits seit langem in der Werbung vor allem der sexualisierte weibliche Körper, aus der explizit männlichen Perspektive, als Kaufanreiz zur Vermarktung von Produkten.