Falls Sie jemals eine Schiffsreise im Nordatlantik gemacht haben, zum Beispiel entlang der norwegischen Küste oder nach Island, Spitzbergen oder Grönland, haben Sie unglaubliches Glück gehabt, dass Sie die Reise überlebt haben und jetzt diesen Artikel lesen können. Der Nordatlantik gehört nämlich zu den gefährlichsten Meeresregionen der Welt. Dort wimmelt es von Ungeheuern, die Schiffe in die Tiefe ziehen und mit Mann und Maus verschlingen. Den Eindruck vermitteln zumindest manche Texte und bildliche Darstellungen aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit, wie sie im lesenswerten Buch «Rendezvous der Fabelwesen: Drache, Einhorn & Co. zwischen Mythos und Wirklichkeit» dargestellt werden.

Der Autor, Heinz-Ulrich Reyer, emeritierter Zoologieprofessor der Universität Zürich, forschte unter anderem auf dem Gebiet der Evolutionsbiologie, speziell von Hybridtieren, also von Mischwesen zwischen verschiedenen Arten. Von da ist es natürlich nicht weit zu Fabelwesen, die oft auch Merkmale von verschiedenen Arten in sich vermischen. Im Buch hat er ebendiese Fachkenntnisse auf die faszinierende Welt der Fabelwesen angewandt und fragt sich: Was ist sicher wahr, was könnte allenfalls wahr sein, was ist sicher falsch, welche psychologische Funktion haben die Fabelwesen, und welche nachvollziehbaren Sinnestäuschungen könnten für die vielen Sichtungen verantwortlich sein?

Zu allen Zeiten und in allen Kulturen

Ungeheuer tauchen zuverlässig in allen Jahrhunderten und Kulturen auf. Auch in der Bibel wird im Alten Testament der Leviathan beschrieben. Wenn man voraussetzt, dass es diese Kreaturen eigentlich gar nicht gibt, müssen sie eine wichtige Funktion erfüllt haben. Betrachtet man damalige Weltkarten, dann sind es vor allem die Meere am Rand der Welt, die von solchen skurrilen Lebewesen bewohnt wurden. Einerseits äussert sich darin die damalige Unkenntnis über entfernte Regionen der Erde; und die wurde durch Fantasie wettgemacht. Andererseits sollte auch eine christliche Botschaft vermittelt werden: «In der Ferne lauern Gefahren; der Mensch ist von bösen Mächten umgeben, vor denen er nur durch Gottes Gnade und Jesus Christus bewahrt werden kann.»

Um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert änderte sich langsam die Darstellung und Beschreibung von Meeresungeheuern und anderen fantastischen Gestalten. Gründe waren die Entdeckungsreisen von Amerigo Vespucci, Christoph Kolumbus, Vasco da Gama und anderen. Dadurch erfuhr man mehr über die entfernten Regionen der Erde, einschliesslich der Meere und ihrer Bewohner. Mit der Reformation begann auch das Zeitalter der Aufklärung. Man hinterfragte zunehmend herkömmliche Auffassungen; ersetzte Vorurteile, Aberglauben und blinden Gehorsam gegenüber Kirche und Obrigkeiten durch eigenes Nachdenken und wissenschaftliche Forschung. Dazu kam noch die Erfindung des Buchdrucks, womit das damalige Wissen eine viel grössere Reichweite bekam.

Das wichtigste zoologische Standardwerk dieser Zeit («Historia animalium») stammt übrigens ausgerechnet von einem Zürcher Gelehrten: Conrad Gessner (1516–1565). Er stellte als Erster das damalige Wissen über sämtliche Tiere aller damals bekannten Weltregionen zusammen und überprüfte es sorgfältig. Aber alles konnte Gessner natürlich nicht überprüfen. Deshalb gibt es auch in seinem Werk zahlreiche Fantasiewesen, die er aus früheren Quellen übernahm, zum Beispiel den Meerteufel (grosse Abbildung).

«Mit eigenen Augen gesehen»

Wenn man wissenschaftlich vorgehen will, muss man also vorsichtig sein. Um es gleich vorwegzunehmen: Die vielen «eindeutigen Beweise» wie Skelette und Mumien für all diese Wesen waren allesamt Fälschungen. So auch die für Meerjungfrauen. Die waren zudem so schlecht gemacht, dass man schon sehr an die Existenz von Meerfrauen glauben musste, um darauf hereinzufallen. Und schön waren sie ja nun auch nicht gerade. Man beachte übrigens die beeindruckend feine Psychologie der Erzählungen: Meermänner wurden meist hässlich und abstossend dargestellt und oft als brutal, ja sogar kannibalisch beschrieben. Meerfrauen dagegen als schön und begehrenswert.

Wie kommt es zu solch mehr oder weniger abstrusen Berichten und warum glauben so viele Leute daran? Dabei spielen viele Faktoren zusammen. Es gibt Fehler in der Übermittlung, Übertreibungen und Sensationslust, Aberglaube. Ulrich Reyer kann dank seines Fachwissens zumindest gewisse Sinnestäuschungen und Verwechslungen gut erklären: Vielleicht haben Sie selbst am Zürichsee oder an einem anderen Gewässer schon mal in der Ferne etwas gesehen, waren aber unsicher, was es war, zum Beispiel weil das Objekt nur kurz auftauchte, weil Nebel oder Gegenlicht die Sicht erschwerte oder weil eine leichte Brise oder das Kielwasser eines Schiffes die Konturen wellenförmig auflöste.

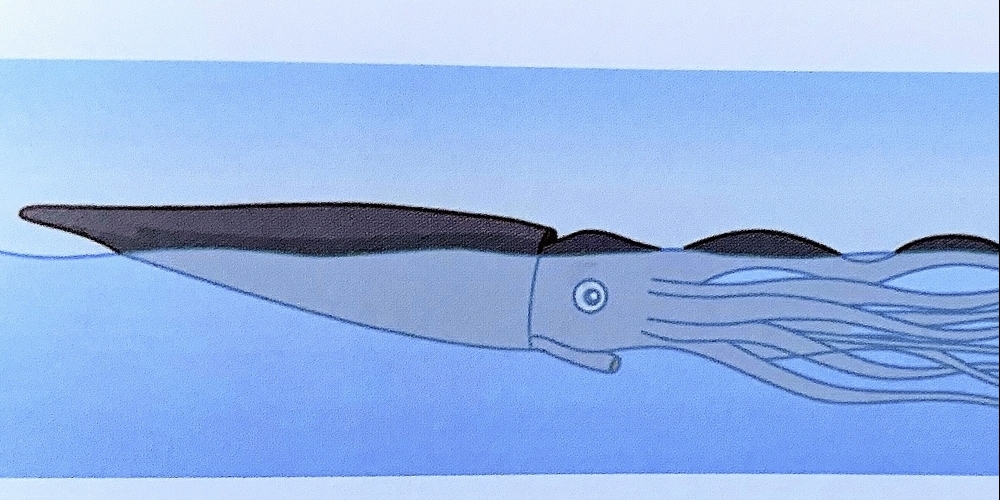

Da kann man selbst in einem schwimmenden Baumstamm schon mal die «Buckel» einer Seeschlange sehen. Die (blauen) Illustrationen zeigen dies eindrücklich: Nehmen Sie doch ein Blatt und decken Sie damit alles unter der Wasserlinie ab. Da wird aus dem realen Riesenkalmar, einem Tintenfisch, schnell mal eine geheimnisvolle Seeschlange und aus dem realen Stör das saurierähnliche Ungeheuer von Loch Ness. Reyer kann hier aus der Biologie ergänzend erklären, dass tatsächlich existierende schlangenförmige Tiere im Wasser als Kandidaten für Meeresungeheuer ausscheiden: Aus anatomischen Gründen können sie nämlich nur seitwärts schlängeln – im Gegensatz zu den vielen Berichten, in denen es heisst, die Tiere hätten sich durch vertikales Schlängeln fortbewegt.

Eng verbunden mit Aberglauben und Sinnestäuschungen sind Erwartungen und Voreingenommenheit. Wir sehen das, was wir sehen möchten – oder auch nicht sehen möchten. Und wir verknüpfen das gerade Wahrgenommene mit unseren früheren persönlichen Erfahrungen. Seeschlangen-Sichtungen liefern dafür ein schönes Beispiel. Der Seeschlangenkopf wird oft mit Tieren verglichen, die der Beobachter aus seinem Alltag kennt. Manche Berichte aus Skandinavien sprechen von einem elchähnlichen Kopf, solche aus südlicheren Regionen von kamel- oder giraffenähnlichen Köpfen. Drei alte schottische Ladys, die während des Teetrinkens das Ungeheuer von Loch Ness gesehen haben wollen, verglichen seinen Kopf mit dem eines Terriers. Sicher kein Zufall, denn unter dem Stuhl der einen Dame sass ihr Hund. Raten Sie mal, welche Rasse.

Viele Spekulationen über die Grösse

Als Wissenschafter fragt Reyer sich natürlich auch, welche real existierenden Tiere Erklärungen für die beschriebenen Merkmale angeblicher Meeresungeheuer liefern könnten, zum Beispiel für die immer wieder behauptete ungeheure Grösse und Gefährlichkeit. Naheliegende Kandidaten sind Wale, die über 30 Meter lang werden können und im Roman «Moby Dick» als Symbol für Gefahr auf dem Meer verewigt wurden. Weil man immer nur einen Teil des auftauchenden Wales zu Gesicht bekam, öffnete das der Spekulation zum im Meer verborgenen Teil Tür und Tor – und führte so zu massloser Übertreibung der Grösse. Kollisionen von «ungeheuren» Walen mit den kleinen hölzernen Segelschiffen früherer Zeiten sind immer wieder vorgekommen. Oft mit fatalen Folgen.

Weitere beliebte Kandidaten für das Merkmal «Gefahr» sind Haie. Aber diese heute durch die Filmwelt so aggressiv und blutrünstig dargestellten Meeresbewohner scheiden – sachlich betrachtet – als Vorbilder aus. Zwar können gewisse Arten bis 10 Meter lang werden, aber gerade diese Giganten sind Planktonfresser und damit völlig harmlos. Aber – gibt Reyer zu bedenken – vielleicht taucht eines Tages aus den Tiefen der Meere ja noch ein ganz anderes Wesen auf, das man mit einiger Berechtigung als «Ungeheuer» bezeichnen könnte. Schliesslich wurden und werden ja immer wieder selbst grosse Tierarten relativ spät entdeckt.

Reise oder Sofa?

Reyer scheint selber keine Angst vor Schiffsreisen zu haben: So wie er früher Studierende mit seinen Vorlesungen begeisterte, begeistert er heute Laien wie Experten mit öffentlichen Vorträgen – nicht nur über Fabelwesen, sondern auch als Biologiereferent auf Schiffsreisen durch den «gefahrvollen» Nordatlantik. Wer lieber vom sicheren Sofa aus Fabelwesen begegnen möchte, ist mit seinem leicht lesbaren und herrlich illustrierten Buch bestens bedient. Dabei erlebt man nicht nur spannende «Rendezvous» mit Meeresungeheuern, sondern mit vielen weiteren Fabelwesen, darunter auch solchen aus der Schweiz, zum Beispiel dem «Riesen von Luzern», dem Tatzelwurm und den Drachen am Pilatus.